DISCOGRAPHY

-

ZE PINHEIRO

ENCONTRO MARCADO(ZYT-2017)

2017年

-

Aqualera do Brasil

(Ary barroso) -

Passarinheiro

(Paulo Cesar Pinheiro Sergio Santos) -

Chiclete com Banana

(Castilho Almeida ,Castilhos de Albuquerque Almira,Gordurinha ,Arthur de Masedo Waldeck) -

Contador de Estória

(Mauricio Carrilho,Paulo Cesar Pinheiro) -

Coracao de Mulher

(Serigio Santos,Paulo Cesar Pinheiro) -

Sací

(Guinga,Paulo Cesar Pinheiro) -

Travessia

(c/EPO)(Milton Nascimento,Fernaodo Brant, 日本語詞、秋元カオル) -

この道

(c/EPO)(北原白秋、山田耕筰) -

Romaria

(c/EPO)(RenatoTeixeira) -

Morena

(Mauricio Carrilho, Paulo Cesar Pinheiro) -

Gilias do Norte

(Almeida Onildo,Silva da Sebasitoao Jacinto) -

Fuzué na Taboca

(Xangai) -

Sapo no Saco

(Jose Luis rodrigues Carazans,Jararaca) -

Amor à Natureza

(Paulinho da Viola) -

Tempora(Doca)

_ Mulher Vai Procurar Teu Dono( Rufinho )

_ Caco Velho/ (Antonio Caetano)

_ Serei Teu Iôiô(paulo da Portela, Monarco)

-

Cenários

(sebastiao Vitorino Teixeira de Santos, Catoni, Jorge Jose Dos Santos,Mexeu Jorge) -

Lumiar

(Ronaldo Bastos, Alberto Castro Guedes) -

bonus track

Ze Pinheiro & Choro Club feat.Ryo Watanabe

_

Sertão das Aguas

(Milton Nascimento) -

Clube da Esquina

(Milton Nascimento,Lo Borges) -

Violada

(Guinga ,Paulo César Pinheiro) -

Lendas Brasileiras

(Guinga)

Disco1(1~10) Disco2(11~21)

Voz e violao Ze Pinheiro

BOTO

笹子重治(Violao)

秋岡欧(Cavaquinho、Viola Caipira)

NORIO(percusao)

渡辺亮(Percusao)

城戸夕果(Flauta、Flauta Doce)

special guest

Azeitona(baixo elétrico)

岡部洋一(perc)

CHORO CLUB

笹子重治(Violao)

秋岡欧(Viola Caipira)

沢田穣治(contrabaixo)

Special Guest

EPO (vo)

1988年からずっと一緒に活動を続けていた故ジョゼ・ピニェイロが残した音源のうちから、92年の青山曼荼羅でのライブと、同時期のショーロクラブとのスタジオ録音の音源を、追悼記念盤としてジョゼのご家族&笹子プロデュースでCD化したもの。ジョゼとは実に長く楽しいつきあいだったが、録音として残せたのはこれだけなので、内容共々、愛着の深い作品になった。慣れない音楽編集ソフトを使ってあーだこーだやったのも、貴重な経験。一応非売品なので市場にはながれていない「はず」だが、なんとか入手して聞いていただきたい。 -

Aqualera do Brasil

-

NUU

うまれてきたから(DDCZ 2123)

2016年

-

うまれてきたから guitar ver.

作詞・産曲 NUU -

なつのこども

作詞・産曲 NUU -

台所オーケストラ

作詞・産曲 NUU -

貝と花 アルバムバージョン

作詞・産曲 NUU -

今日は日曜日 アルバムバージョン

作詞・産曲 NUU -

宇宙にすんでいるんだね

作詞:NUU 作曲:おおはた雄一 -

せんたくものは幸せの象徴だ アルバムバージョン

作詞・産曲 NUU -

素晴らしい日常

作詞:NUU 作曲:笹子重治 -

して

作詞・産曲 NUU -

夜空のうた

作詞・作曲:齋藤キャメル -

しあわせ アルバムバージョン

作詞:NUU 産曲:NUU+夏秋文彦

NUUさん8年ぶりのアルバムのサウンドプロデュース。曲・歌ともに「NUUワールド」は、相変わらず揺るぎないものでした。

おおはた雄一君にアレンジをお願いした6,10、林正樹君に弾いてもらった4など、自分が演奏に関わらなかったものの印象も深かった。

8は長いNUUさんとのつきあいの中の唯一の共作曲。元来「onaka-ippai」に入るはずだったのが、彼女のプライベートな事情で収録出来なかった曲です。

-

うまれてきたから guitar ver.

-

江藤有希

hue(HRBR-002)

2016年

- Backwash

- 森の生態系

- インド洋のワルツ

- Malé

- Sonolento

- 荒野

- フリムカズ

- 5月の森

- Ring

- どんぐりの散歩

- Sea water color

- ガラパゴス

- Sunset rain

江藤さん初めてのソロアルバム。こちらも共同プロデュースということになっています。選曲の段階から「横」にはいましたが、実際には殆ど自力でプロデュースされていました。僕の役割は「御守り(おまもり)」ぐらいだったような気も。

-

笹子重治 吉野友加

星空カフェ(PCC-1010)

2015年

- アヴェ・マリア

- ノクターン 夜想曲 第2番

- ジムノペディ

- What Is A Youth? (『ロミオとジュリエット』より)

- テルーの唄

- G線上のアリア

- 風のささやき (『華麗なる賭け』より)

- 空に星があるように

- 花は咲く

- ひまわり

- 亡き王女のためのパヴァーヌ

- 雪のワルツ

- 見上げてごらん夜の星を

- 別れの曲

- Time To Say Goodbye

プロデューサーの藤井丈司さんの企画による、クラシックの名曲を中心としたBGM集。

tico moonのアイリッシュハープ奏者吉野友加さんとのデュオ、共同アレンジで。

普段扱わない曲てんこもりで苦しんだけど、凄く勉強になりました。

発売以来2021年の今に至るまでアマゾンチャートの上位を行ったり来たりしているという、自作品としては珍しい孝行息子な一枚。 -

照屋実穂

この道(MHTR-1002)

2018年

- この道

- Desenredo

- 海

- ペチカ

- 星めぐりの歌

- 私がお母さんになった日

参加ミュージシャン

笹子重治

野本晴美

秋岡欧

サウンドプロデュース担当。デビューの時からずっとお手伝いさせていただいています。 -

純名里沙

silent love ~あなたを想う12の歌~(VICP-65342)

2015年

- Amapola

- Tea For Two

- Embraceable you

- My Romance

- 星影の小径

- So In Love

- Can't Help Lovin' Dat Man

- I've Never Been In Love

- Unusual Way

- I Get A Kick Out Of You

- Someone To Watch Over Me

- candle

歌とギター1本のみで初めてアルバム1枚作るという、得がたい経験をさせていただいた1枚。

純名さんは「花の」宝塚出身、有名女優にして、歌手としても大編成オーケストラで歌うミュージカル系の方であり、そんな純名さんにとっても僕のようなビンボーくさいサウンド(→人間も)とのコラボはいろいろ大変なことも多かったようで、そういう意味で、我々はお互いに「苦心の学友」みたいなものだったかも。

結果、自分にとってはこのアルバムの制作以前と以後で、表現技術上、何かが変わり始めたカンジがしています。

基本、スタンダードものですが、最後の「candle」のみ純名さんとの共作。 -

かとうかなこ

華やかなる日(TAKI-6009)

2013年

- 華やかなる日

- 序章

- 楽器あそび2013

- 風のうた

- 忘却のキス

- 雲の向こう

- さくら色

- じてんしゃ

- 声 ならぬ声

参加ミュージシャン

笹子重治(ギター)、向島ゆり子(ヴァイオリン他) 、前田雄一朗(ローズ) 、

トリタニタツシ(リュート他)、田島隆(タンバリン) 、織田優子(リコーダー) 、田中良太(パーカッション)

共同プロデュース、演奏は5曲参加。共同プロデュースに名前をのせていただいていますが、

実質やったことは「御守り(おまもり)」ぐらいだったかも。最近はご一緒する機会もなくなりましたが、

かなこちゃん、どんどん「芸域」を広げているカンジで、頼もしいかぎり。 -

コーコーヤ

travelogue(XOJT-1006)

2013年

- 海沿いの道 /江藤有希

- Chorei Memorias/笹子重治

- 女心と秋の空/黒川紗恵子

- 花色/黒川紗恵子

- Les gens dans la ruelle/笹子重治

- Cenote/笹子重治

- yellow green/江藤有希

- 憧れのサファリ/黒川紗恵子

- るんるんピクニック/笹子重治

- それは良かったね/黒川紗恵子

- 月夜のダンス/江藤有希

- 通り雨/江藤有希

- 入り江の街/笹子重治

- おいかけっこ/黒川紗恵子

- Como una habanera/笹子重治

- 南へ/黒川紗恵子

コーコーヤ第三作品集。

岡部洋一(Perc)の他、コモブチキイチロウ(Bass)秋岡欧(Cavaquinho)参加。 -

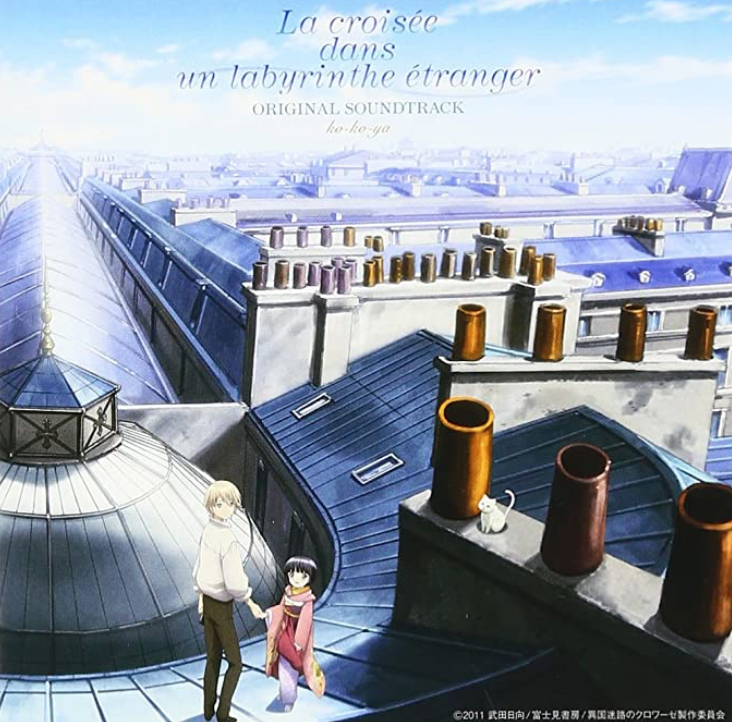

コーコーヤ 異国迷路のクロワーゼ

The Animation(VTCL-60271)

2011年

- ソ・ラ・ソ・ミ / 笹子重治

- 世界は踊るよ、君と。(TVサイズ) /羊毛とおはな

- 花咲く街のワルツ / 江藤有希

- はんなり / 黒川紗恵子

- ープかきまぜて / 江藤有希

- それは良かったね / 音黒川紗恵子

- chanson pour deux / 江藤有希

- 日出づる処の少女 / 笹子重治

- 笑顔にウィンク / 黒川紗恵子

- 遠き日の想い出 / 黒川紗恵子

- うれし、たのし / 江藤有希

- レディのお楽しみ / 黒川紗恵子

- 過駅 / 笹子重治 ストリングスArr.中島ノブユキ

- 遠く君へ / 唄:アンヌ(CV:中島 愛)/詞:エリコ 曲:笹子重治

- Tomorrow's Smile / A.m.u.

- ソ・ラ・ソ・ミ~piano ver.~ / 笹子重治 ストリングスArr.中島ノブユキ

- 世界は踊るよ、君と。(Acoustic Version) / 羊毛とおはな

- 咲いたさくら / 唄:湯音(東山 奈央)/Arr.笹子重治

- 見渡せば / 唄:湯音(東山 奈央)/Arr.笹子重治

- でんでらりゅう / Arr.笹子重治

- たからもの / 唄:汐音(能登 麻美子)/Arr.笹子重治

- ワルツドミノ / 笹子重治

- 異国のショーロ / 江藤有希

- 家族ニナリタイ / 笹子重治

- ソ・ラ・ソ・ミ~accordion ver.~ / 笹子重治

- ここからはじまる物語(TVサイズ) / 湯音(東山 奈央)

- 遠く君へ / 唄:湯音(東山奈央)/詞:エリコ 曲:笹子重治

-

1/400の奇跡~21世紀の皆既日食・金環日食~

(PCBG-51812)

2011年

2012年の金環食を記念して今までの金環食の映像を集めたDVDの音楽を担当