DISCOGRAPHY

-

比屋定篤子

LIVE+(ライヴ・プラス)HRAD-00012

2006年

-

月ぬ美しゃ

(沖縄民謡) -

光のダンス

(作詞:比屋定篤子 作曲:小林治郎) -

今宵このまま

(作詞:比屋定篤子 作曲:小林治郎) -

夏の日

(作詞:比屋定篤子 作曲:小林治郎) -

カサカサ ジンジン

(作詞:比屋定篤子 作曲:金延幸子) -

あなたにカポナータ

(作詞作曲:比屋定篤子) -

一緒に帰ろう

(作詞:比屋定篤子 作曲:笹子重治) -

私をつないで あなたをつないで

(作詞:比屋定篤子 作曲:小林治郎) -

まわれ まわれ

(作詞:比屋定篤子 作曲:小林治郎) -

君の住む街にとんで行きたい

(作詞:比屋定篤子 作曲:小林治郎) -

てぃんさぐぬ花

(沖縄民謡) -

イチゴジャム アンド マーガリン

(作詞:比屋定篤子 作曲:小林治郎) -

流れゆく空

(作詞:比屋定篤子 作曲:小林治郎) -

陽気なハミング

(作詞:比屋定篤子 作曲:小林治郎)

比屋定篤子(Vocal、Ukulele on 6、Chorus on 12,13)

笹子重治(2~11 Guitar and Arrangement) from Choro Club

小林治郎(12~14 All Instruments, Programming and Arrangement) -

月ぬ美しゃ

-

NUU

あかりDDCZ-1117

2005年

-

23456789,10

作詞・産曲・唄:NUU / サウンドプロデュース:笹子重治 / コーラスアレンジ:NUU、笹子重治、ハシケン -

握手

作詞・産曲・唄:NUU / サウンドプロデュース:笹子重治 -

さぁたぁあんだぎぃーのうた

作詞・産曲・唄:NUU / サウンドプロデュース:笹子重治、ハシケン -

あかり

作詞・唄:NUU / 作曲:ハシケン / サウンドプロデュース:ハシケン -

なんにもしない

作詞・産曲・唄:NUU / サウンドプロデュース:NUU

共同プロデュース・アレンジ・演奏

2004年から一緒にやるようになったNUUさんのアルバム、笹子はハシケンと共にプロデュース・アレンジ・演奏で参加しています。NUUさんは、当時の笹子の見方では「青春ポップス?」な内容で、恐らく自分のキャパシティでは十分なことは出来ないのではないか、と思っていたのですが、このアルバムを作ったことで、ああ、自分でもやれるな、という自信を持つことが出来ました。歌手として、凄く強いものを持っている人ですね。最近一緒に行動することも多いですが、完全に「お世話してもらってる」カンジです。「介護」されてるとでも言うべきか・・。

また、このアルバムでのハシケンとの共同作業も、とても良かったです。またどっかで一緒にやりたいなあ、と思っとります。 -

23456789,10

-

桑江知子

月詠み間MYCD-35012

2004年

- 月詠み間(ちちゆみま)

- 沖縄ミ・アモール

- 悲しくてやりきれない

- 私のハートはストップモーション

- 恋島(くいじま)

- 恋の花

- 月下美人

- 時は過ぎるから

- . 御縁花(ぐいんばな)

- 会いたいな

- 風に風になりました

- 童神

全面プロデュース・アレンジ・演奏

桑江さんとは、数年前から月に一回ぐらいのペースでじっくりまったりしたデュオライブをやっています。このアルバムはそんな中から生まれた一枚。桑江さんにとっては13年ぶりのフルアルバムということで、プロデュースさせていただいたのは、光栄なことでした。

所謂音楽ファンに訴える内容を持った「オトナの歌謡曲」を目指したんですが、どうだったんでしょうか。

普段の笹子の仕事からは、ある意味一番距離の遠い性質の音楽かもしれませんが、内容に対する満足度はとても高いです。

もっといろんなヒトに聞いてもらいたい。 -

かとうかなこ

ひだまりSTBR-3002

2004年

全面プロデュース・アレンジ・演奏

03年当時所属していた事務所の縁で、紹介していただいて以来のおつきあいです。かなこさんは、フランスでクラシックのアコーディオンの学校を出てコンクールで優勝、という、「う~む、オレには縁が無い」系の経歴の持ち主で、オレで大丈夫なのかしら?と、随分心配したのですが、会ってみたら、印象は随分違う感じで、助かり?ました。

フランスのアコーディオンと言えば「ミュゼット」ですが、笹子にとってはミュゼットをやるのも楽しいし、で、彼女がそれだけではない、自分にもっと合ったスタイルを模索していることにも、とてもシンパシーが持てます。このアルバムでは、そういうことが、そのまま正直に出ていて、自分にとっても気に入ったアルバムです。

同時期に桑江知子さんの「月詠み間」のプロデュースもやっており、笹子にとっては、一見何の内容的共通点も無いこの2枚は、「姉妹盤」なのでした。

参加ミュージシャン

笹子重治(ギター) 秋岡欧(バンドリン他) 沢田穣治(コントラバス)

アレメッレル(マンドーラ他) 熊本尚美(フルート) ホブソン(パーカッション)

コモブチキイチロウ(フレットレスベース) 岡部洋一(パーカッション)

向島ゆり子(バイオリン) 石川智(パーカッション) 川瀬眞司(ギター)

大森ヒデノリ(バイオリン) 田中良太(パーカション) -

FiN-ToNg

FiN-ToNgCRCP-20284

2001年

ユニットメンバーとして参加

結婚・出産のため、01年~02年春にかけて比屋定さんが一時活動を休止していた時期に、菅原弘明さん(ギタリスト、坂本龍一や高橋幸宏、大貫妙子らのシンセサイザー・マニュピレーターとしても活躍)のコンセプトを中心に、笹子のギターと作曲(一曲だけ)、比屋定さんの詞と歌によるユニットのデビューアルバムとして、制作しました。菅原さんとは、実はEPOさんのアルバムで共同作業をしていた人で(後で知った)、このアルバムでも普段の笹子の仕事とは異質のものとの組み合わせが、かえってこちらの間口を広げてくれている感があります。

アルバム中唯一の笹子作品となった「CARTA AO EDU」 は「なんちゃってエドゥ・ロボ」な曲ですが、実は結構自分内評価の高い曲です。初めてボイスで参加した、ということも一言言っておこうっと。 -

大島保克

島時間-island timeVICG-60505

2002年

演奏・共同アレンジで全面参加

01年~03年にかけて、全面的にサポートをしていた、今や八重山を代表する唄者・大島保克さんの作品、この作品は出会って一年も経っていない01年の秋に録音されたもので、ムーンライダーズの武川さんと笹子が大島さんと相談しながらアレンジを担当しました。島唄のちょっと耳なれない部分を、洋楽の手法で馴染みやすいカタチに料理することに工夫を凝らしたつもりですが、その努力の甲斐あってか(曲と歌がイイからですって?そりゃそーだ)、発売以来ロングセラーを続けているそうです。笹子にとっても、多くのことを勉強させてもらった1枚。 -

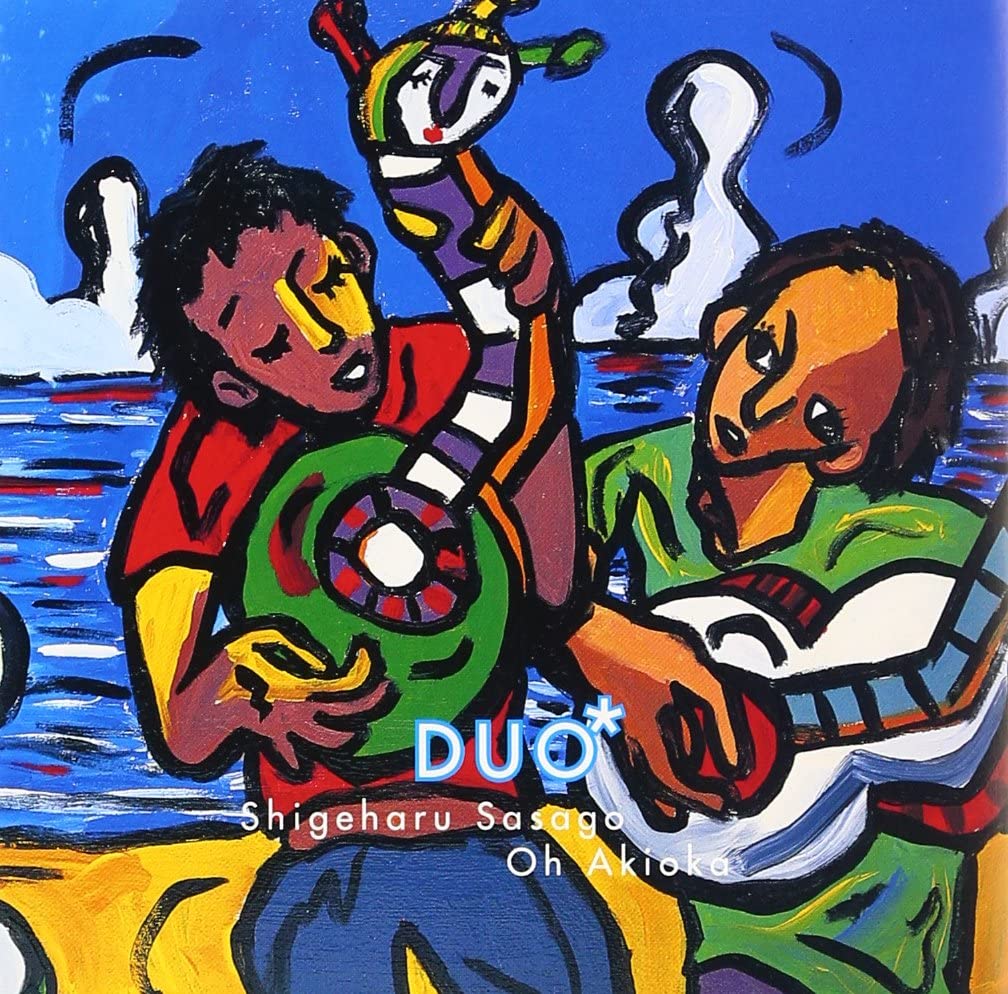

DUO

DUOOMCA-10

2000年

-

BEBE

(HERMETO PASCOAL) -

SANTA TERESA

(PEDRO AMORIM) -

PAULEANDO

(JOAO LYRA) -

BOLE BOLE

(JACOB DO BANDOLIM) -

DE.CORACAO A CORACAO

(JACOB DO BANDOLIM) -

SAMAMBAIA

(CESAR CAMARGO MARIANO) -

PAU DOIDO

(JOAO LYRA) -

MARABOIADO

(JOAO LYRA) -

AINDA ME RECORDO

(PIXINGUINHA) -

RETRATOS,1

(RADAMES GNATTALI) -

DUDA NO FREVO

(SENO) -

MISTURA E MANDA

(NELSON ALVES) -

SASADI DANCE

(HENRIQUE CAZES) -

KARATE

(EGBERTO GISMONTI)

共同プロデュース・アレンジ・演奏

97年から99年にかけて、秋岡欧と共に、数カ月おき、エンジニアM氏を巻き込んで飲み会をしながら録りためた音源のCD化。それまでの二人のショーロクラブの活動の中で敢えて封印していた 「ぶらじる一直線」の部分をあられもなく曝け出したものです。

我々はしばしば「技術系」だとカンチガイされていますが、本当は「雰囲気系」演奏家であって、このアルバムのような「技術一直線」な内容には、本来立ち入らないようにしていたのです。ま、一生一度の記念、みたいな作品とでも言うか・・。

別の言い方をすれば我々にとっての「ブラジル音楽学校」の卒業記念制作、という部分もあるかも。これを作ったことによって、笹子的には「ブラジル音楽をブラジル人のようにヤル」ということについて、一区切りをつけた思いもあります。まあ、もちろん正真正銘「ブラジル人のように」やれたワケでもないですが。

おかげさまで、今でもこのデュオの再開は多方面で期待されているようですが、こんな「苦労」はもういいや、という気もします。どうなるか、わからんけど。

秋岡欧(BANDOLIM,VIOLAO,12stGUITAR)、

笹子重治(VIOLAO)

guest players

城戸夕果(fl)、岡部洋一(perc)、

マルコス・スザーノ(perc)、

梅津和時(clarinet)、関島岳郎(tuba) -

BEBE

-

FEEL SO NATURAL

SRCS-7301

1994年

-

ハーモニー

EPO -

ベルベット・モーテル

大瀧詠一、松本隆 -

シャララ

桑田佳佑 -

ロッキン・ルージュ

松本隆、呉田軽穂 -

きっと云える

荒井由美 -

リバイバル

五輪真弓 -

あなたに会えてよかった

小泉今日子、小林武士 -

色彩都市

大貫妙子 -

悲しい色やね

康珍化、林哲司 -

かげろう

今井美樹、MAYUMI

全面プロデュース・アレンジ・演奏

FEEL SO COOLの姉妹編。今度は邦楽の「ブラジル化」。

同じコンセプトでJ-POPと洋楽とを料理して感じたことは、

洋楽の方が1曲の中での統一性が高く、J-POPの方がいろんな要素をパッチワークのように繋ぎあわせてるような作りになっている傾向がある、ということでした。それが、今の時代でもそのままかどうかは、わかりませんが・・。

ある意味ではこちらの方が、 遊べた、という印象が・・。

しかし、今出せば結構ウケると思うんだけど、誰も出してくれん。何故だっ。

笹子重治(guitar,arrange,produce)、

WILMA (vocal)、秋岡欧(cavaco,bandolim,viola caipira)、

加瀬達(contrabass)、菅野よう子(accordion,synthesizer,piano)、

岡部洋一(perc)、小畑和彦(guitar)、

村田陽一(trombone,horn arrange)、

城戸夕果(fl)、溝口肇(cello)、服部正美(perc)高桑英也(fl) -

ハーモニー

-

FEEL SO COOL

SRCS-7300

1994年

-

You are the sunshine of my life

S.wonder -

you'll never get to heavem

B Bacharack -

Masquerade

L Russell -

Fantasy

M.White-E.Del barrio-V White -

Close to you

Bacharack -

Tea for two

V Youmans-I Caesar -

You make me feel brandnew

L Creed-T bell -

Alone again

G O'sullivar -

You are everything

L Creed-T Bell -

I wanna be free

Boyce&Hart

全面プロデュース・アレンジ・演奏

70年代前後の洋楽ヒット曲をブラジル音楽にしてしまう、という「B級」企画モノ。しかし「B級」企画モノと言っても、笹子にとっては、実はもの凄く気に入ってる一枚なのです。自称「超B級大作」。

ブラジル音楽のパロディのようなものでもあり、どっかに聞いたようなメロディをわざと潜り込ませるような、「B級」ならではの遊びも取り入れつつ、実は相当凝った作りになっていたりします。

全部の曲にポルトガル語の歌詞がついて、ブラジル人女性歌手Wilmaがさん歌っています。

・・・、それにしても、当時の予算額が懐かしい・・。

笹子重治(guitar,arrange,produce)、

WILMA (vocal)、秋岡欧(cavaco,bandolim,viola caipira)、

加瀬達(contrabass)、菅野よう子(accordion,synthesizer,piano)、

岡部洋一(perc)、小畑和彦(guitar)、

村田陽一(trombone,horn arrange)、

城戸夕果(fl)、溝口肇(cello)、服部正美(perc)高桑英也(fl) -

You are the sunshine of my life

-

鈴木亜紀

とてもシンプルなことMDCL-1333

1999年録音

全面プロデュース・アレンジ。演奏

メンバーとはそれぞれ古いつきあいの亜紀ちゃんがCDを作るというので、3人全員で協力しました。笹子=プロデュース、アレンジ、秋岡、沢田もアレンジで参加。おもしろいことに、皆それぞれに演奏でも参加しているのに、秋岡はエレキ、沢田もエレベ、と、ショーロクラブ・サウンドとしては全く参加していないのです。